Escribí un libro sobre el clientelismo político en 1996. Nadie hablaba del tema. Menos aún de la corrupción, si bien cuando viví en Conil a finales de los ochenta el pionero caso Juan Guerra, que afectaba a la localidad, ya estaba en marcha. Ahora se habla de corrupción, pero sigue sin decirse ni palabra sobre el clientelismo.

En el Diccionario de autoridades de 1729 leemos de corrupción: “Putrefacción, infección, contaminación y malicia de alguna cosa, por haberse dañado y podrido”. Nada que relacione el término con la vida pública. Venalidad, es decir “el vicio del cohecho con dinero”, era el término empleado entonces. El actual diccionario de la RAL sí que incluye la acepción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”. En fin, se trata simplemente de constatar que, entre aquel entonces, saliendo del Antiguo Régimen, y ahora, en la era de la Democracia, la idea de corrupción política ha ido consolidándose.

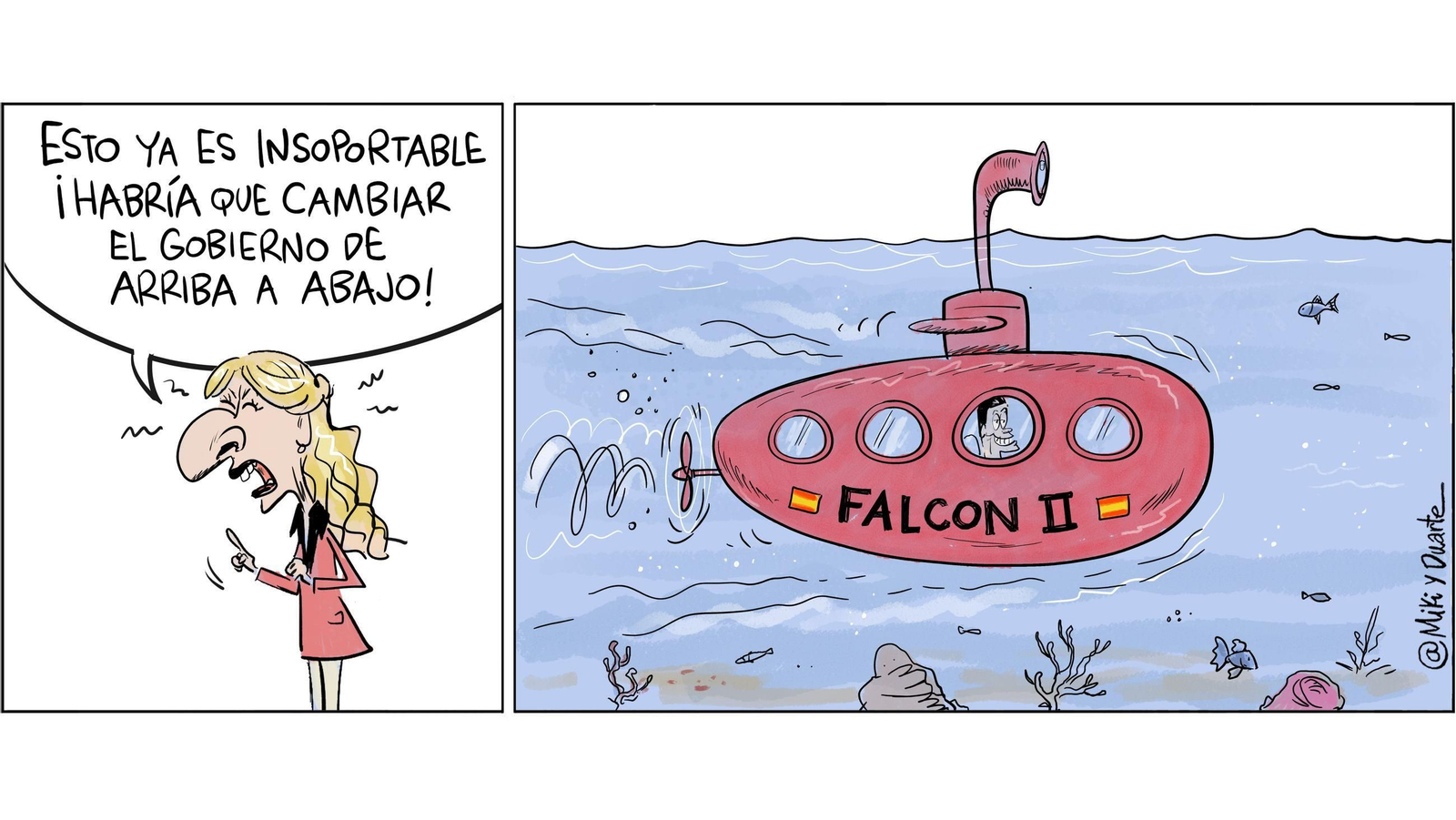

En la democracia hay que desconfiar de la palabra “pureza” que encierra una trampa. Por regla general contra la corrupción suele alzarse alguien con la bandera de la pureza; es el “hombre desnudo” que reclama el liderazgo poniendo por delante su propia integridad. No niego que puedan existir verdaderos apóstoles de la política, pero por regla general hay truco.

Ejemplificaré. Se trata de dos médicos que trabajaron casi codo con codo en Ginebra para organismos internacionales durante la guerra mundial. Los dos eran “puros”. Uno, fue el literato francés, amén de médico, Louis-Ferdinand Cèline. Sus proclamas en favor de los desfavorecidos las derivó hacia un impostado antisemitismo. El libro Viajes al fin de la noche, de Cèline, con un estilo sincopado, es tan obra maestra del nihilismo existencial como terrible alegato por una pureza inexistente. El autor huyó de Francia. El otro caso más interesante y menos conocido, es el del suizo Georges Montandon, médico, asimismo, que comenzó siendo pro-bolchevique, durante su vida en Rusia, luego antiesclavista en Etiopia, y que conforme avanzaba en él la idea de la pureza, puso en marcha la máquina de las denuncias. Sin embargo, corrupto él mismo, en París, bajo la ocupación nazi, expedía certificados de arianidad, no importa a quién, a cambio de dinero. Un buen día fue acribillado a balazos por la resistencia a la puerta de su casa.

España tuvo un mecanismo de pena de muerte repugnante: el garrote vil. O sea, una tuerca que se introducía rápidamente en el cerebelo produciendo la muerte. En Mis queridísimos verdugos, Basilio Martín Patino, nos dio un retrato veraz de la existencia de los últimos verdugos en 1977. Recuerdo de la película la conversación rodada en Granada de los últimos ejecutores, que borrachos en una tasca del Albaicín, esgrimían no sentir remordimiento alguno.

La guillotina, por el contrario, surgió de un concurso para aportar ideas humanitarias en la pena de muerte, surgido de una sesión revolucionaria francesa. Con esta afilada cuchilla que cortaba de un tajo limpio la cabeza, propuesto por un constituyente, el doctor Joseph Ignace Guillotin, contrario a la pena de muerte, se quería dulcificar el suplicio. Fue el instrumento perfecto del nuevo poder, pues tuvo la virtud higiénica de distribuir el terror de manera igualitaria entre los ciudadanos. Robespierre El Incorruptible, que también estaba contra la pena de muerte empleó la guillotina a gogó, y fue su víctima.

China aplica la pena de muerte por corrupción. Ese pensador algo estrafalario que fue Gustavo Bueno, falangista y comunista a la vez, esgrimía que ningún país serio dejó de aplicar la pena de muerte. No estaré de acuerdo, pero constato, a la vez, que los corruptos actuales no le tienen ningún temor a la cárcel. Uno de los primeros, Roldán, entró y salió de prisión como si tal. En su vejez paseaba cual ancianito del común por Zaragoza, donde se las tildaba de hombre culto. Del dinero sustraído nunca se supo nada. Esto tampoco es serio, y el público lo sabe.