Alexander Zverev es un tenista alemán de los mejores del mundo. Tras caer eliminado en el torneo de Wimbledon no pudo contener su temperamento comedido, y su carácter taciturno y tímido. En la rueda de prensa que siguió a su inesperada derrota, se abrió como en una terapia de grupo. “Me siento muy solo en la pista”. “Me siento solo en la vida en general y no es agradable. Me cuesta encontrar la alegría fuera de la pista y me siento muy, pero que muy solo. Mi problema no es el tenis, sino encontrar algo dentro de mí”. “Nunca me había sentido tan vacío como ahora”. “He perdido la alegría en todo lo que hago. Ni siquiera cuando gano siento esa felicidad y el ánimo por seguir. Me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente”

Era necesaria esta extensa confesión de Zverev para que el lector comprendiera cuánto dolor hay en esas palabras. En las palabras de un joven educado, sano y fuerte, prisionero de una realidad que le angustia y le persigue, le oprime le amenaza y le roba su alegría de vivir. Petrificado por una Gorgona que ha paralizado su humanidad. Quien debiera estar lleno de paz consigo mismo solo siente soledad y vacío, y una falta de motivación para iniciar la rutina de cada día. Porque lo ha dado todo, porque generosamente se ha entregado a la tarea de vivir dignamente.

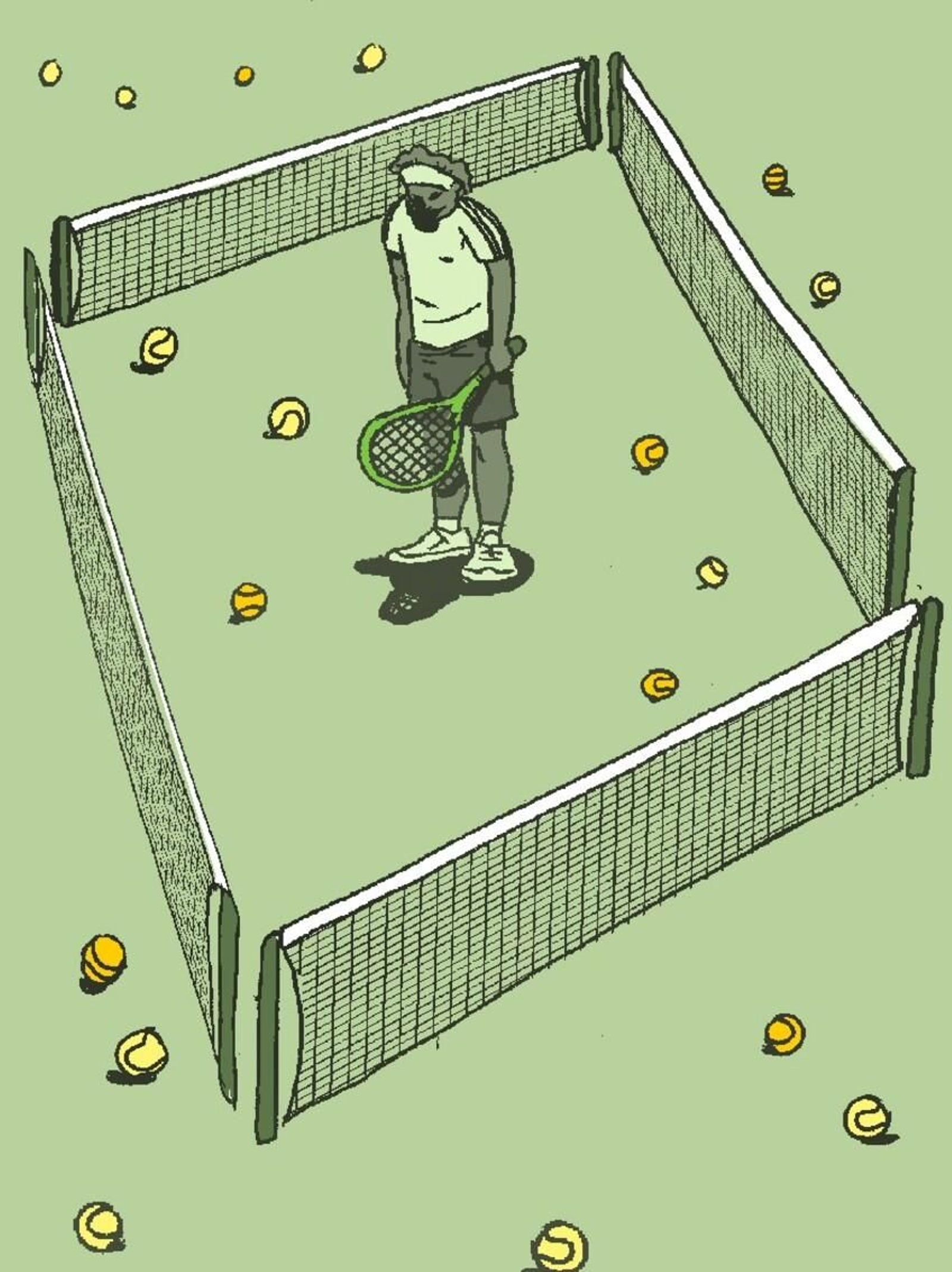

Y la soledad de un joven como Zverev es el nuevo paradigma de la sociabilidad: un grito de auxilio de alguien, que, como replican algunos, lo tiene todo: juventud, dinero y fama. Pero está solo, en el centro de un mundo que le aclama, rodeado de gentes sin rostro o de rostros sin palabras y especialmente sin sentimientos sin ternura, sin amor, sin complicidad, sin compañía, sin coincidencia. El vacío es aquello que no se ve. Es la consecuencia de una entrega a los demás sin contrapartida. Te entregas y nada recibes a cambio aunque nunca lo reclames. ¿Dónde se encuentran los otros? La pista se vacía de repente. Después del aplauso vuelve la monotonía: un hotel impersonal, un taxista anónimo, un entrenador autómata. El hombre social necesita un intercambio, un afecto. No sufrir compañía era el lema de los místicos españoles del Siglo de Oro. Porque para llegar al conocimiento de uno mismo basta con el silencio y el retiro del mundo. Pero ese vacío no es al que se refería el joven tenista.

La novedad que se asoma tras sus palabras es que quien las pronuncia es un joven en una sociedad de ideales etéreos. Un joven perdido entre la multitud fraccionada en muchos egos. Sin embargo, el hombre solitario dista mucho de estar solo y de estar vacío. Alguien me apunta que hay quien teme la soledad y hay quien la busca, tan distinta según las personas. Zverev y tantos otros como él están entre los primeros. En todo caso, como una amante inoportuna se presenta cuando no la esperas.

En la literatura clásica la soledad estaba reservada a la vejez, una edad llena de obstáculos y miserias. Una edad inactiva, por la debilidad del cuerpo, una edad privada de todos los placeres. Una edad acompañada de miserias y especialmente la de saber, la de pensar que la muerte no se encuentra lejos.

Volviendo a los jóvenes que viven entre nosotros, algunos defienden que el valor y la esencia de las redes sociales es la creación de vínculos. Allí donde antes había un desierto ahora nos encontramos con un oasis ilimitado que satisface nuestra sed de amistad, de amigos virtuales. Pero tal cosa no significa nada; solo un ansia de atención ajena, de crear lazos efímeros y superficiales, amores líquidos. Una nueva forma de soledad. Para contrarrestarlo bastaría leer en Saint-Exupéry la conversación entre el zorro y el principito: “lo esencial no se ve bien sino con el corazón”. Aunque la visión de Montaigne recuerda mejor la encrucijada de Zverev entre la herencia clásica y el mundo actual: “Menudo valor tiene estar a solas consigo, y vivir consigo para un alma que ya ha cumplido con el placer, la ambición, las rivalidades, las enemistades y con todas las pasiones”.